【Azure入門】6時間で学ぶクラウド基礎と仮想ネットワーク・仮想マシン|研修レビュー 前編

💡読了目安時間:約12分

記事の概要

初級編(第1回・第2回)の合計学習時間:約6時間

BFT道場のAzure初級編①②を受講し、クラウドの基礎から仮想ネットワークや仮想マシンの構築、さらにサービスをつなげて一つの仕組みにする流れまで体験しました。

「クラウドって結局どう動くの?」と疑問に思っていた部分が、実際に手を動かすことで腑に落ちたのが大きな収穫です。

本記事では、その学びと気づきを中心にまとめます。

全3回ある研修のうち、今回は①と②を紹介します。

こんな人におすすめ!

- クラウド初心者やIT未経験からAzureを学び始めたい人

- 新卒エンジニアや若手社員の研修教材を探している人

- AWSやGCPは触れたことがあるが、Azureの基礎を知りたい人

- 仮想マシンやネットワークの仕組みを分かりやすく理解したい人

- 社内でAzureを導入予定で、まずは入門レベルから理解したい人

業務活用につながる研修評価

- 学習効果 「★★★★★(5点)」

座学とハンズオンの両方があり、インプットした知識をその場でアウトプットでき、理解が深まり定着した。

- 実用性 「★★★★☆(4点)」

システムが正常時と異常時でどう動くかを切り替えて確認し、トラブル時の対応や仕組みの理解が深まり、業務にも活かせる実用的な学びとなった。

- 学習難易度 「★★★☆☆(3点)」 ※★が多いほど難易度が高くなります。

初心者にとっては専門用語に戸惑う場面もあったが、クラウドの基本解説やAWSとの比較説明が段階的にあったため、つまずきながらも理解を積み重ねられた。

目次[非表示]

クラウドとは?Azureを例に初心者向けに解説

クラウド = インターネット経由でIT資源を利用するサービス。

自社サーバー不要、必要な分だけ即座に利用可能、運用コスト削減。

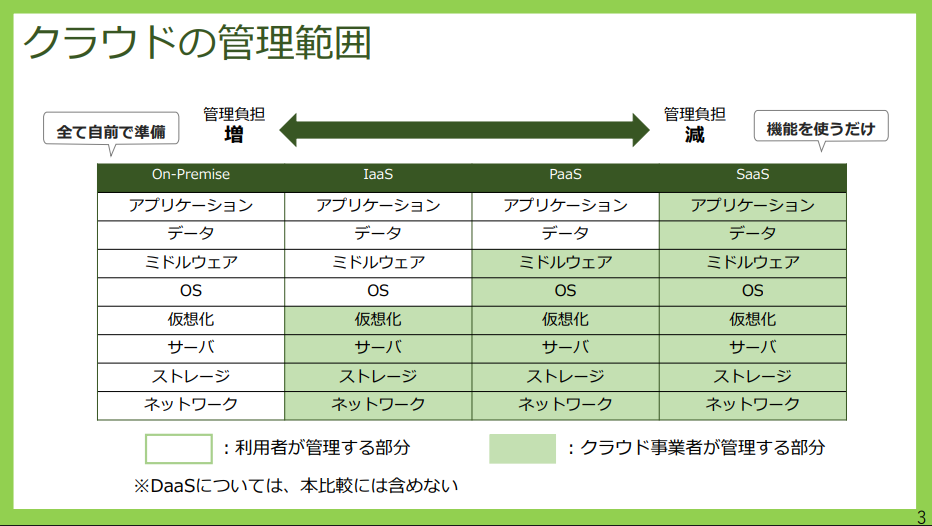

クラウドの種類と管理範囲

クラウドには大きく分けて「基盤を借りる(IaaS)」「開発環境を借りる(PaaS)」「アプリをそのまま使う(SaaS)」という3つの種類があります。

難しく聞こえますが、要は「自分で管理する範囲がどこまでか」の違いです。

オンプレミス(自社で全て管理)と比べると、クラウドを使うほど利用者の管理範囲は少なくなり、ベンダー側が面倒を見てくれる部分が増えていきます。

Azureとは?

今回学んだのは、マイクロソフトが提供するクラウドサービス「Azure」です。

Azureは、WindowsやOfficeといったMicrosoft製品との相性が良いのが特徴で、社内システムとの親和性を重視する企業に選ばれやすいです。

私自身も「AWSとの違いは何だろう?」と気になっていましたが、実際に触ってみると名前の付け方や画面のつくりが異なるだけで、考え方は似ている部分も多いです。

同じ「クラウド」でも提供する会社によって思想が違うのは興味深い発見でした。

Azureの利用に必要なもの

Azureを利用するには、アカウントや契約といった準備が必要です。

研修ではこの仕組みも学びましたが、特に印象に残ったのは「利用単位がきちんと整理されている」こと。

個人でも組織でも、誰がどこまで使うのかを明確にできるので、安心して始められます。

項目 | 説明 | ポイント |

|---|---|---|

アカウント | Microsoftアカウント または | 組織利用では管理者が一元管理 |

サブスクリプション | 契約や請求の単位 | 部署ごとに分ければ予算管理も可能 |

AzureとAWSの違い|初心者が押さえておきたいポイント

クラウドサービスを選ぶ際、まず押さえておきたいのが「Azure」と「AWS」の違いです。

どちらも世界的に利用されている代表的なクラウドプラットフォームですが、提供企業や特徴、料金体系、法的準拠などに違いがあります。

ここでは、初心者が知っておくべき基本的な観点から両者を比較してみましょう。

AzureとAWSの基本比較

サービス | Azure | AWS |

|---|---|---|

提供会社 | Microsoft | Amazon |

市場シェア | 世界第2位 | 世界第1位 |

特徴・つよみ | Microsoft 365やWindowsとの親和性が高く、社内システムとの連携がしやすい。 | サービス数が豊富で、グローバル展開が進んでいる。 |

料金形態 | 従量課金制 | 従量課金制 |

法的準拠 | 日本法に準拠 | 米国ワシントン州法に準拠 |

AzureとAWSはそれぞれに強みがあり、用途や企業の方針によって選択が分かれます。

似ているようで、AzureとAWSには呼び方や考え方の違いがあります。

今回学んでみて「クラウドごとに思想が異なる」と気づけたのは大きな学びでした。

なぜAzure研修を選んだか

これまでクラウドについてはAWSを少し学んでいましたが、社内外を見てもAzureの需要が高まっていると感じるようになりました。

特に、Microsoft 365との連携や社内システムとの親和性の高さから、Azureを採用する企業が増えてきており、今後案件も増えていきそうだと感じています。

そのため、「今のうちにAzureの基礎を学んでおきたい」という思いから、今回のBFT道場のAzure初級編研修を受講しました。

受講内容とその習得レベル(初級編①②)

弊社の教育支援サービス「BFT道場」では、60以上のインフラ講座を受け放題で提供する研修「チョイトレ」を展開しています。

定額制・ハンズオン中心・少人数制で、短時間でも実務に使えるスキルを効率的に習得できます。

今回は、Azure研修の初級編全3講座のうち、①と②の2講座を通じて、Azureの基礎からサービス同士がつながる仕組みまでを、段階的かつ体系的に学べました。

以下に、それぞれの講座の特徴を比較した表をまとめました。

講座 | 初級編➀ | 初級編② |

|---|---|---|

学習目的 | Azureの基盤サービスの理解と基本操作の習得 | ネットワーク設計の基礎を学び、セキュリティや接続の設定を理解 |

主な内容 | Azure概要(クラウドの種類、シェア、強み) | Application Gatewayの構築 |

実用性 | 通信制御を体験することで「基礎のつながり」を理解 | システムが正常に動くときと異常時を切り替えて確認、トラブル対応の流れを学習 |

印象的なポイント | AWSとの比較(Azureはサブネットが可用性ゾーンをまたいで構築できる点など) | 正常性プローブという監視の仕組みの体験 |

受講ステップと学びやすさ

学習難易度「★★★☆☆(3点)」 ※★が多いほど難易度が高くなります。

初級編①②の合計学習時間:おおよそ6時間

研修はオンラインでのリアルタイム講義形式で進められ、各ステップでハンズオン演習が用意されていました。

疑問点やつまずきがあった際には、講師にすぐ質問できる環境が整っており、初心者のペースに合わせて丁寧に対応してもらえるため、安心して学習を進められました。

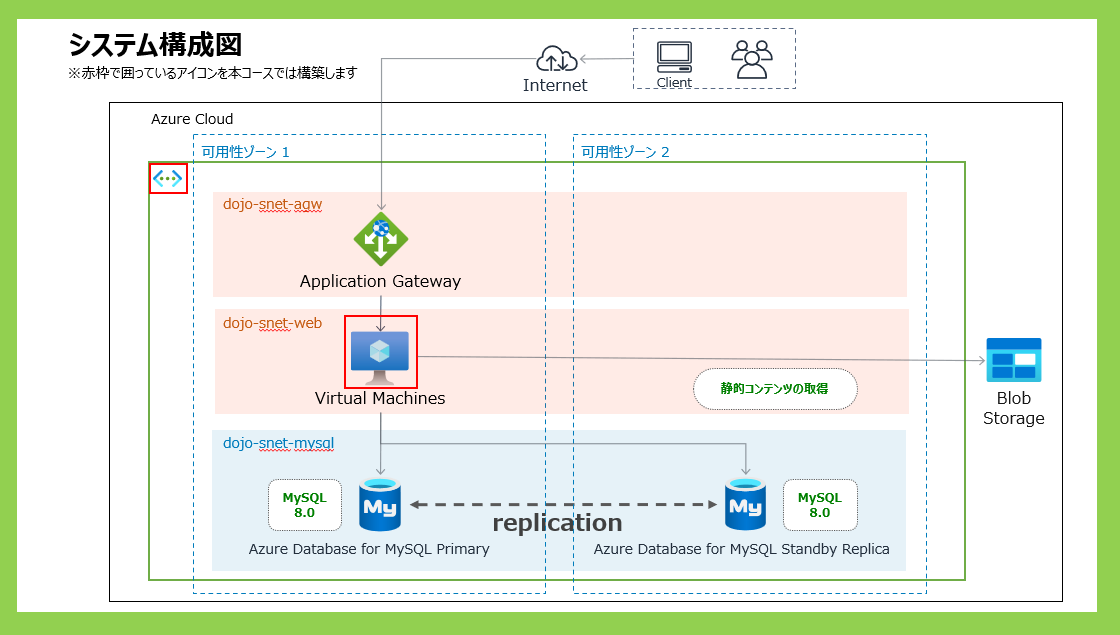

Azure初級編①:基礎構築(3時間)

初級編①で扱うAzure環境のシステム構成図

まずは基礎から:クラウドとAzureの仕組みを理解

オンプレミスとクラウドの違いを整理し、IaaS・PaaS・SaaSの管理範囲の違いを学びました。

さらに、AzureがAWSに次ぐクラウドシェアを持つ理由や、リージョンペアによる災害対策、Microsoft製品との連携の強みなど、Azureならではの特徴を理解しました。

アカウントと契約の仕組みを押さえる:利用に必要な準備

Microsoftアカウントと組織アカウントの違いを学び、Azureには「サブスクリプション」という契約単位が必要だと学びました。

リソースを部署ごとに分けて管理する、といった実践的な使い方も紹介されました。

ネットワークを設計する:仮想ネットワークとサブネットを作成

仮想ネットワーク(VNet)を新規に作成し、Webサーバー用・データベース用・Application Gateway用の3つのサブネットに分割しました。

用途ごとにネットワークを切り分けることで、実際のシステムに近い構成を体験しました。

通信を守る仕組みを体験:ネットワークセキュリティグループを設定

各サブネットにネットワークセキュリティグループ(NSG)を関連付け、通信ルールを追加しました。

HTTPやSSHなどのアクセスを制御し、外部からの不正アクセスを防ぐ基本的な考え方を学びました。

サーバーを構築する:仮想マシンを作成しWebサーバーを立ち上げ

Linuxベースの仮想マシン(VM)を作成し、SSHキーによる認証方式を設定しました。

Apacheを導入してWebサーバーを構築し、ブラウザからアクセスしてWebページが表示されることを確認しました。

仕組みを理解する:ネットワークとセキュリティの関係性を学ぶ

サブネットごとに異なるアクセス制御を適用することで、システム全体のセキュリティを高められることを実感しました。

ネットワーク構成とセキュリティ設定がどのように結びついているかを理解できたのは大きな学びでした。

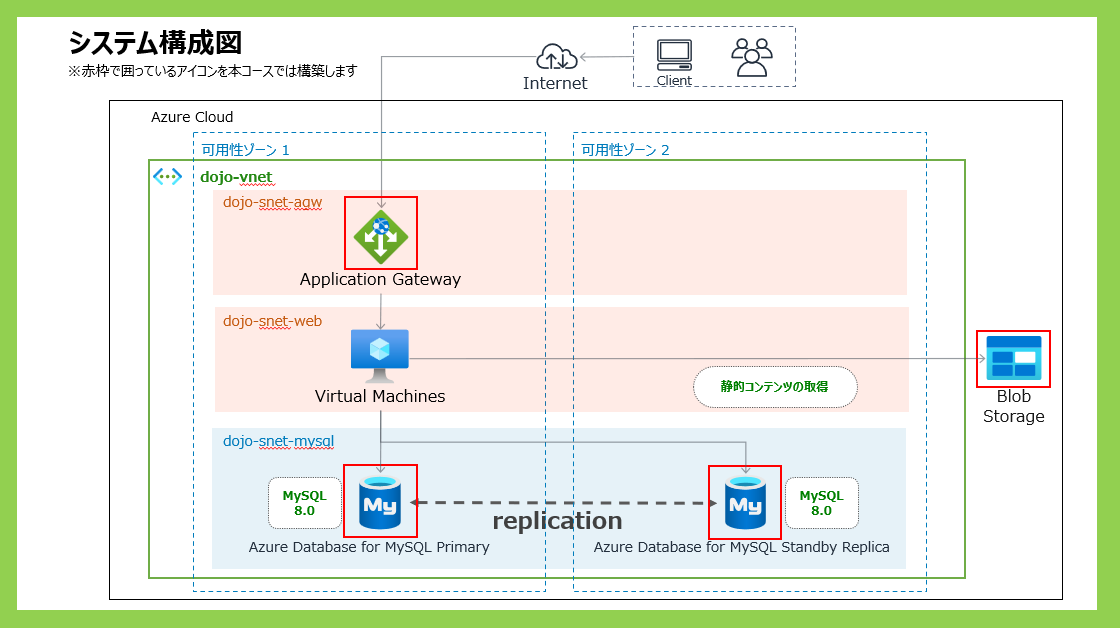

Azure初級編②:サービス連携(3時間)

初級編②で扱うAzure環境のシステム構成図

サービス同士をつなぐ:Application Gatewayを構築

Application Gatewayを作成し、仮想マシンをバックエンドとして登録しました。

HTTPトラフィックを振り分けるルールを設定し、Webサーバーへのアクセス経路を確立。

さらに、正常性プローブを設定し、仮想マシンが稼働しているかを自動で監視できる仕組みを体験しました。

データを扱う基盤を理解:Azure Database for MySQLを構築

Azure Database for MySQLを構築し、仮想ネットワーク統合を利用してセキュアに接続しました。

仮想マシンから直接データベースへアクセスできることを確認。

加えて、高可用性構成(ゾーン冗長)を選び、障害が起きてもサービスを継続できるクラウドならではの仕組みを学びました。

ファイル保存の仕組みを体験:Blob Storageを利用

ストレージアカウントとコンテナを作成し、データを格納する領域を準備しました。

さらに、プライベートエンドポイントを設定し、仮想ネットワーク内のWebサーバーからのみアクセス可能にする構成を確認。

ストレージを安全に利用する考え方を理解しました。

Azureのストレージサービスには、Blob Storageのほかにも用途に応じて複数の種類があります。

ここでは、代表的な4種類を整理しました。

機能 | 説明 | 備考 |

|---|---|---|

Blob Storage | HTTP/HTTPSプロトコル経由で Blob Storage内のオブジェクトにアクセスできるサービス。 | - |

Azure Files | SMBプロトコル・NFSプロトコルを介してアクセスできる、フルマネージドのファイル共有サービス。 | - |

Queue storage | メッセージキュー(アプリケーション間でデータを交換するための一時的な保管場所)を提供。 | アプリケーションで使用 |

Table Storage | データを保存するテーブルを提供。 | アプリケーションで使用 |

このように、用途ごとに最適なストレージを選べるのがAzureの特徴であり、システム設計の自由度を高めるポイントです。

つながりを確認する:サービス間の接続を検証

Application Gatewayから仮想マシンへのアクセス、仮想マシンからMySQLやBlob Storageへの接続を順に確認しました。

複数のサービスが正しく連携し、一つのシステムとして動作することを体感できました。

学びのポイント

受講してよかったこと

- クラウドごとの違いに気づけた

AWSとAzureで似ている部分もあれば、用語や仕組みに違いがありました。

実際に比べてみることで「クラウドごとに思想が異なる」と理解できたのは良い発見でした。 - 用語より体験が理解を深めてくれた

専門用語は難しかったものの、ハンズオンで実際に動かすと「こういうことか!」と理解が進みました。

座学と実技を組み合わせたスタイルは効果的だと実感しました。 - 実務に直結する学びがあった

ネットワークやセキュリティの基本を押さえることで、業務のどこに活かせるかを具体的にイメージできました。

「ただの研修」で終わらず、自分の仕事に結びつけられたのは大きな収穫です。

難しかったこと

- 設定の手順に集中しすぎて全体像を見失いがちだった

特に仮想マシンを構築する演習では、操作に必死で「なぜこの設定をしているのか」を一瞬見落としてしまうことも。

復習しながら整理する必要があります。 - クラウドごとの用語の違いに戸惑った

AWSを少し学んでいたため、Azureのリソース名称と混同してしまい混乱する場面がありました。

たとえば、仮想マシンはAzureでは「Virtual Machines(VM)」、AWSでは「Elastic Compute Cloud(EC2)」と呼ばれるなど、同じような仕組みでも用語が異なります。

ただ、両者を比較することで「クラウドごとに設計思想や用語が異なる」という理解が深まりました。

まとめ:6時間で身につくAzureスキル

今回の研修で得られたのは、単なる知識ではなく「クラウドをどう使うか」という考え方でした。

正常時と異常時を切り替えて確認する演習や、AWSとの比較を通じて、クラウドの基礎をより実務に近い形で理解できたと感じています。

この学びを土台に、次は「止まらないシステムをどう作るか」という可用性のテーマに挑戦していきます。

次の記事で扱うテーマ

次回は 「Azure初級編③|クラウドならではの可用性を体験」 をご紹介します。

研修では、システムが「止まらず動き続ける」ための仕組みを学びました。

具体的には、仮想マシンが自動で増減するスケーリングの仕組みや、障害が起きてもサービスを継続できるフェールオーバーを体験。

「可用性」というと難しそうに聞こえますが、演習を通じてその重要性を肌で感じることができました。

基礎を押さえたうえで、さらに一歩進んだ実務的な学びをお届けしますので、ぜひご期待ください。

📢研修に興味を持った方へ

「BFT道場」では、今回のような初心者向けの研修から、より専門的なスキルを習得できる中上級者向けコースまで豊富にご用意しています。

詳しくは 👉 ITよろず支援サービス ~YOROZU~ デジタル人材育成よりご相談ください。