【2026年版】AI駆動開発がもたらす効率化|製造工程の約3分の1削減と課題解決を両立する最新手法とは?

💡読了目安時間:約10分

記事の概要

「AI駆動開発ってよく聞くけど、実際どう違うの?」「生成AIと何が変わるの?」

そんな疑問を持ったことはありませんか?

私たちAI駆動開発チームも、最初は半信半疑でツールを試しました。

実際に使用してみると、利便性の高さを実感する一方で、操作や指示の難しさに直面する場面もありました。

この記事では、実際にツールを使って見えてきた課題や工夫を、体験談ベースでご紹介します。

これからAI駆動開発にチャレンジしたい方に、リアルなイメージを掴んでもらえたら嬉しいです!

この記事でわかること

- AI駆動開発ツールの基本と生成AIとの違い

- 実際に使ってみて見えた課題とその乗り越え方

- 開発効率を高めるプロンプト設計の工夫

- 製造工程の約3分の1削減を実現した具体的な方法

こんな人におすすめ!

- AI駆動開発に興味はあるが、実際どう使えばいいか迷っている方

- 生成AIとの違いや導入のメリットを知りたい方

- 開発効率や品質向上を両立したい現場のリーダー・エンジニア

- 業界や職種を問わず、AIを使った業務改善に関心がある方

※実際にこの内容を発表したユーザー交流会の様子です。

下記リンクから是非チェックしてみてください!

AI駆動開発とは?

AI駆動開発とは、ソフトウェア開発のあらゆるプロセスに人工知能(AI)を取り入れ、効率化と高度化を目指すアプローチです。

従来の人手による作業に加えて、以下のような工程をAIが支援します:

- コードの提案・生成

- バグの検出

- テストの自動化

- 要件分析

- ドキュメント作成

これにより、開発のスピードと品質の両立が可能になると期待されています。

特に近年は、ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)の登場により、人間の言葉でAIと会話しながら開発を進めることができるようになってきています。

生成AIとAI駆動開発ツールの違い

AIを活用した開発手法には、「生成AI」と「AI駆動開発ツール」という2つの選択肢があります。

一見似ているようで、用途・支援範囲・人との役割分担などに明確な違いがあります。

以下の表では、それぞれの特徴を簡潔に整理し、どのような場面で使い分けるべきかをまとめました。

生成AI | AI駆動開発ツール | |

ツールの例 | ChatGPT・Claude・Gemini | Windsurf・Cursor・GitHub Copilot |

主な用途 | アイデア出し | 開発全体の自動化・補助 |

AIの役割 | 一時的なサポーター(仕様理解なし) | 自律的な作業者(仕様理解あり) |

人の役割 | 作業者 | 監督・指示役 |

指示の難易度 | プロンプトの工夫が必要で、回数も多い | 構造化された指示で高精度な出力が可能 |

実行範囲 | エラーが出た際など、 | 実装の目的を伝えると、 |

支援範囲 | 汎用的な文章・コード生成 | 既存プロジェクトとの統合・テスト支援 |

ツールの性質 | 汎用的な道具 | 開発専用にチューニングされた道具 |

生成AI

プロンプトに応じて文章やコードを生成する汎用的なAIであり、開発に特化していないため、精度の高い出力を得るには指示内容の工夫が必要です。

特に、システム開発においては、指示の回数が多くなりがちで、設計の難易度も上がる傾向があります。

AI駆動開発ツール

生成AIの技術をベースにしながらも、ソフトウェア開発に特化して設計されたツール群です。

コード生成にとどまらず、既存プロジェクトとの統合、テスト支援、修正履歴の管理など、開発プロセス全体を支援する機能を備えています。

代表的なAI駆動開発ツール

特徴:自動化のレベルが高く、初心者でも簡単にシステム開発が可能。

メリット:迅速なプロトタイピングや小規模開発に向いている。

注意点:プロジェクトによっては、過剰なコード自動生成により、修正が難しくなる場合も。

特徴:半自動で動作し、ユーザーがシステム全体を理解しながら開発を進めるスタイル。

メリット:AIによるコード修正の見落としが少なく、チーム開発に適している。

注意点:ある程度の技術理解が求められるため、初心者にはややハードルが高い。

特徴:一定Before(失敗例)以上の品質が保証されたコード提案が可能。

メリット:汎用性が高く、幅広い開発シーンで活用できる。

注意点:現状では平均的なレベルに留まっており、複雑な開発には補助的な役割にとどまることも。

今回、私たちはWindsurfを用いて開発を行いました。

※代表的なAI駆動開発ツールについて、各ツールの詳細をまとめた記事はこちら!

▷AI駆動開発ツール6種を実際に使ってみた ~未経験チームが試してわかったリアルな評価~【前編】

AI駆動開発が解決できる課題

AI駆動開発ツールの活用により、従来のシステム開発において課題とされていた点が大きく改善されつつあります。

ここでは、特に注目すべき2つの課題についてご紹介します。

課題①:開発経験豊富な人材の不足

多くの企業では、開発経験のあるエンジニアを十分に確保することが難しく、プロジェクトの進行に支障をきたすケースが少なくありません。

AI駆動開発ツールを活用することで、開発言語の知識が乏しい人でも、簡単にソースコードを生成することが可能になります。

これにより、開発経験豊富な人材の必要数を減らすことができ、チーム編成の柔軟性が向上します。

課題②:開発工数の多さと認識齟齬

従来の開発では、仕様の認識違いや手戻りが発生しやすく、工数が膨らむ要因となっていました。

AI駆動開発ツールは、即座に動作するコードを生成できるため、関係者が実際の動作を確認しながら認識をすり合わせることが可能です。

これにより、製造工数の削減だけでなく、認識齟齬による手戻りの防止にもつながります。

AI駆動開発が抱える課題

実際に使ってみると、思い通りに動作しない場面も多く・・・

当初は使いこなすのに苦労しました。

本章では、開発を進める中で直面した具体的な課題と、それらを乗り越えるために工夫したポイントについてご紹介します。

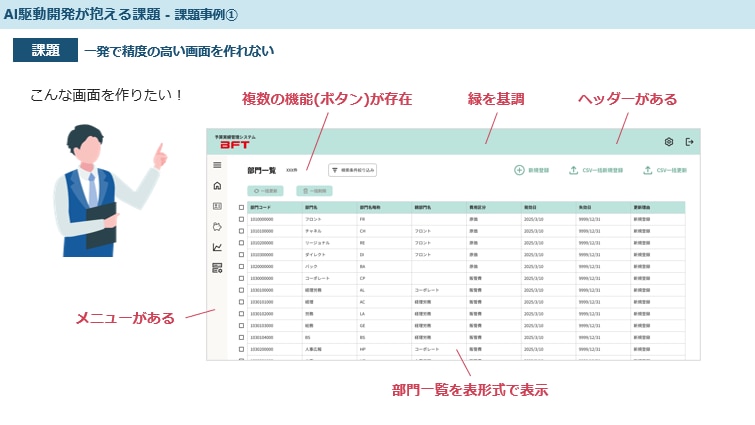

課題事例① 一発で精度の高い画面を作れない

AI駆動開発ツールを使っていて最初に直面した課題のひとつが、「一発で理想通りの画面を作るのが難しい」という点でした。

例えば、部門一覧画面を作成する際、私たちは以下のようなUIイメージを持っていました:

- 淡い緑を基調とした配色

- ヘッダーやメニューの配置

- 表形式での一覧表示

- 登録・検索・一括操作など複数の機能ボタン

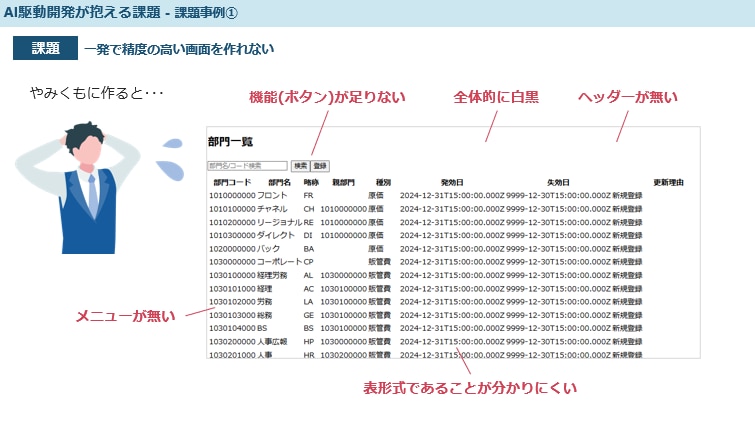

しかし、初回のプロンプトでAIに指示を出したところ、出力された画面は白黒で、メニューやヘッダーが欠けていたり、機能が不足していたりと、理想とはかけ離れたものでした。

修正のために何度も対話を重ねる必要があり、結果として実装に時間がかかってしまいました。

初回プロンプトの違いが生む「画面精度」の差

このような理想と現実のギャップが生まれた背景には、初回プロンプトの設計方法が大きく関係していました。

以下の表では、実際に行った改善のポイントを「Before/After/問題の原因と対応策」の3軸で整理しています。

初回プロンプトの比較表

Before(失敗例) | After(成功例) | 問題の原因と対応策 | |

情報の渡し方 | 仕様書をチャット欄に貼り付けて送信 | ファイルとして読み込ませ、明示的に指定(@○○) | 情報が分散し、AIが構造や目的を理解できなかった。 |

指示の形式 | 普通の文章で記載 | Markdown形式で構造化し、目的や優先度を明記 | 曖昧な文章では構造が伝わらず、出力精度が低下。 |

実装の優先順位 | 指定なし(すべて準拠) | UIはFigmaを優先、挙動は仕様書を参照など明確に指定 | 情報の優先度が不明確で、AIが判断に迷った。 |

UIイメージの共有 | UIイメージをpngファイルで共有 | FigmaとMCP連携し、UIイメージ情報を共有 | 画像のみでは構造や意図が伝わらず、修正が多発。 |

AIの理解度 | 情報が多すぎて混乱、仕様の抜け漏れが発生 | 情報が整理され、意図を正確に理解しやすい | 情報が一括で渡され構造が不明瞭だったため、AIが混乱。 |

出力結果 | 白黒で機能不足、理想から遠い画面 | 緑基調・機能充実・構造も理想に近い画面が一発で出力 | 指示が曖昧でUIや機能の意図が伝わらず、精度が低下。 |

このようにプロンプトを整理・構造化することで、初回の出力結果が理想に近い状態に。

修正の手間が減り、開発効率が大幅に向上しました。

課題事例② 意図通りの修正が行われない

AI駆動開発ツールを使っていて次に直面したのが、「初回の画面はそれなりに良いが、そこから理想に近づける修正がうまくいかない」という課題でした。

例えば、UIの細かい調整(ボタンの色や配置、余白のバランスなど)を行おうとした際、修正指示を出しても意図通りに反映されず、逆にレイアウトが崩れてしまうこともありました。

この課題を乗り越えるために、私たちは「修正指示の出し方」を根本から見直しました。

以下の表では、実際に行った改善のポイントを「Before/After/問題の原因と対応策」の3軸で整理しています。

Before(失敗例) | After(成功例) | 問題の原因と対応策 | |

情報の渡し方 | UIイメージ画像のみで、どこをどう直すかが曖昧 | レイアウトを自然言語で段構成に分けて記述し、CSS情報も明示 | 画像だけでは意図が伝わらず、AIが判断に迷った。 |

指示の形式 | カジュアルな会話調で「キャプチャに合わせて修正して」など抽象的な表現 | Markdown形式で構造化し、目的・構成・スタイルを明示 | 抽象的な表現ではAIが解釈を誤りやすかった。 |

修正対象の指定 | 「ロゴがいらない」「ボタンの色がおかしい」など曖昧な表現 | 「1段目の右側に操作ボタンを配置」「余白は8px」など具体的に記述 | 曖昧な指示ではAIが正確に修正できなかった。 |

AIの理解度 | 行間を読ませる必要があり、再現性が低い | 構造と目的が明確で、意図通りの修正が一発で反映される | 指示の曖昧さがAIの誤解を招いていた。 |

出力結果 | ボタンが重複表示され、レイアウトが崩れる | 理想に近いUIが少ない修正で完成、手戻りが大幅に減少 | 指示の不備により修正が逆効果になっていた。 |

このように、「何を伝えるか」だけでなく「どう伝えるか」が成果に直結することを痛感しました。

構造化された指示と明確な目的設定が、修正フェーズの効率化に大きく貢献しています。

実践から見えた気づきと次のステップ

AI駆動開発ツールの導入によって、私たちは製造工程の効率化を実感することができました。

特に、初回プロンプトの工夫や修正指示の改善によって、開発の手戻りが減り、チーム全体の生産性が向上したことは大きな成果です。

今後は、こうした実践から得た知見を活かし、さらに開発プロセス全体の最適化に取り組んでいきます。

- プロンプトの改善

初回指示や修正指示を構造化し、AIが意図を正確に理解できるようにすることで、

出力精度を高め、修正回数を減らす

- 要件定義・設計工程への活用

プロトタイプ作成を通じて、関係者との認識合わせを早期に行い、

設計段階での手戻りを防止する

- セキュリティガイドラインの整備

機密情報の取り扱いやAIの学習リスクに対応するため、

社内ルールを明確化し、安全な運用体制を構築する

- 教育コンテンツの整備と社外共有

社内外問わず、AI駆動開発のノウハウを共有し、

活用の裾野を広げることで、より多くの現場での実践を支援する

これらの取り組みを通じて、AI駆動開発を「便利なツール」から「チームの力を引き出す仕組み」へと進化させていきたいと考えています。

今後も、現場での実践を通じて得られた気づきを積み重ねながら、より良い開発体験の実現を目指していきます。

さいごに

AI駆動開発ツールは、使えばすぐ成果が出るわけではなく、試行錯誤の中で「伝え方」によって結果が大きく変わることを実感しました。

情報の整理や構造化、優先順位の明示といった工夫が、AIの理解度や出力精度に大きく影響します。

こうしたノウハウの蓄積により、AIとの協働はより実践的で再現性のあるものへと進化していきます。

今後もタスクの特性に応じてAIツールを使い分けながら、より良い開発体験を模索していきます。

次回の「未経験からのAI開発」シリーズもぜひご期待ください!