【Azure入門】3時間で学ぶフェールオーバーと自動スケーリング|研修レビュー 後編

💡読了目安時間:約10分

記事の概要

初級編(第3回)の学習時間:約3時間

BFT道場のAzure初級編③を受講し、「クラウドならではの可用性」をテーマに、仮想マシンとデータベース・ストレージの接続や、Virtual Machine Scale Setsを用いた自動スケーリングを体験しました。

システムが「止まらない」ための仕組みを実際に構築・検証することで、クラウドを利用する本当の価値を実感。

特にフェールオーバーやスケールアウトの仕組みを、手を動かして確認できたことは大きな学びでした。

全3回ある研修のうち、今回は③を紹介します。

👉 本記事の前編(初級編①・②のレビュー)はこちらからご覧いただけます。

こんな人におすすめ!

- クラウド初心者やIT未経験からAzureを学び始めたい人

- 新卒エンジニアや若手社員の研修教材を探している人

- 可用性やスケーリングなど「クラウドらしい仕組み」を体験してみたい人

- 障害時にどのように切り替わるのかを具体的に知りたい人

- 実務でシステムを安定稼働させる設計に関心がある人

業務活用につながる研修評価

- 学習効果 「★★★★★(5点)」

障害発生や負荷増大を想定したシナリオを体験し、実務に直結する学びを得られた。

- 実用性 「★★★★★(5点)」

フェールオーバーやスケーリングは業務システムで必須となる考え方で、研修内容をそのまま現場に応用できる内容だった。

- 学習難易度 「★★★★☆(4点)」 ※★が多いほど難易度が高くなります。

用語や手順が増えて難易度は上がりましたが、講師がトラブル発生時に解決してから再度説明してくれる手厚い対応のおかげで理解を深められた。

クラウドならではの「可用性」とは

「可用性」とは、システムを止めずに稼働させ続けることです。

オンプレミスでは物理サーバーを二重化して実現していましたが、クラウドではデータセンターをまたいだ分散設計や、自動スケーリングによって柔軟に可用性を確保できます。

AzureとAWSを比較すると:

項目 | Azure | AWS | 共通点 |

|---|---|---|---|

可用性ゾーン | 可用性ゾーンをまたいでリソースを配置し、冗長化を確保 | アベイラビリティゾーンをまたいでリソースを配置し、冗長化を確保 | 複数のデータセンターに分散配置して障害に備える仕組み |

自動スケーリング | Virtual Machine Scale Sets(VMSS)で負荷に応じてVMを自動増減 | Auto Scaling Group(ASG)で負荷に応じてインスタンスを自動増減 | サービスが止まらないよう、需要に応じて自動調整 |

監視と復旧 | 正常性プローブでリソースの状態を監視し、自動で切り替え | ヘルスチェックでインスタンスの状態を監視し、自動で切り替え | 障害を検知すると自動で復旧処理を行う基盤機能を持つ |

クラウドの強みは「設定さえしておけば自動で備えてくれる」と実感しました。

受講内容とその習得レベル(初級編③)

弊社の教育支援サービス「BFT道場」では、50以上のインフラ講座を受け放題で提供する研修「チョイトレ」を展開しています。

定額制・ハンズオン中心・少人数制で、短時間でも実務に使えるスキルを効率的に習得できます。

今回は、Azure研修の初級編全3講座のうち、③の講座を通じて、「クラウドならではの可用性」をテーマに、仮想マシンとデータベース・ストレージの接続や、Virtual Machine Scale Setsを用いた自動スケーリングを体験しました。

これまでに受講した初級編①・②と、今回の③の内容をあわせて整理した比較表をまとめました。

講座 | 初級編① | 初級編② | 初級編③ |

|---|---|---|---|

学習目的 | Azureの基盤サービスの理解と基本操作の習得 | ネットワーク設計の基礎を学び、セキュリティや接続の設定を理解 | クラウドならではの可用性を体験し、自動スケーリングの仕組みを理解 |

主な内容 | ・Azure概要(クラウドの種類、シェア、強み) ・アカウント・サブスクリプションの仕組み ・Virtual Network(仮想ネットワーク)の作成 ・Virtual Machines(仮想マシン)の構築 | ・Application Gatewayの構築 ・Azure Database for MySQLの構築 ・Blob Storageの構築 ・Application GatewayとVirtual Machines(仮想マシン)の接続 | ・仮想マシンとAzure Database for MySQLの接続(フェールオーバー体験) ・仮想マシンとBlob Storageの接続(プライベートエンドポイント・SAS利用) ・Virtual Machine Scale Sets(自動スケーリングと疑似障害) |

実用性 | 通信制御を体験することで、基盤のつながりを理解できる | システムが正常時と異常時でどう動くかを切り替えて確認でき、トラブル対応の流れを学習できる | 障害発生や負荷増大に備えた仕組みを構築・検証でき、業務システムの安定稼働に直結する |

印象的なポイント | ・AWSとの比較(Azureはサブネットが可用性ゾーンをまたいで構築できる点など) ・Virtual Network(仮想ネットワーク)の作成を通じてネットワーク基盤の理解を深めた | ・正常性プローブという監視の仕組みを体験 ・Application GatewayとVirtual Machines(仮想マシン)の接続を通じ、通信制御の流れを確認 | ・Virtual Machine Scale Setsで障害復旧とスケーリングを自動化できると確認 ・Blob Storage接続におけるプライベートエンドポイントやSASの扱いからセキュリティ上の注意点を学習 |

受講ステップと学びやすさ

学習難易度|★★★★☆(4点) ※★が多いほど難易度が高くなります。

可用性編ではフェールオーバーやスケーリングなど新しい用語が多く、設定手順も複雑になったため難易度は上がりました。

実習中には接続エラーや設定ミスでつまずく場面もありましたが、講師が原因を一緒に切り分け、正しく動作するところまで解決してから再度ポイントを解説してくれました。

そのおかげで「なぜエラーになったのか」「どの設定が正解か」を理解でき、単なる操作ではなく仕組みとして腹落ちしました。

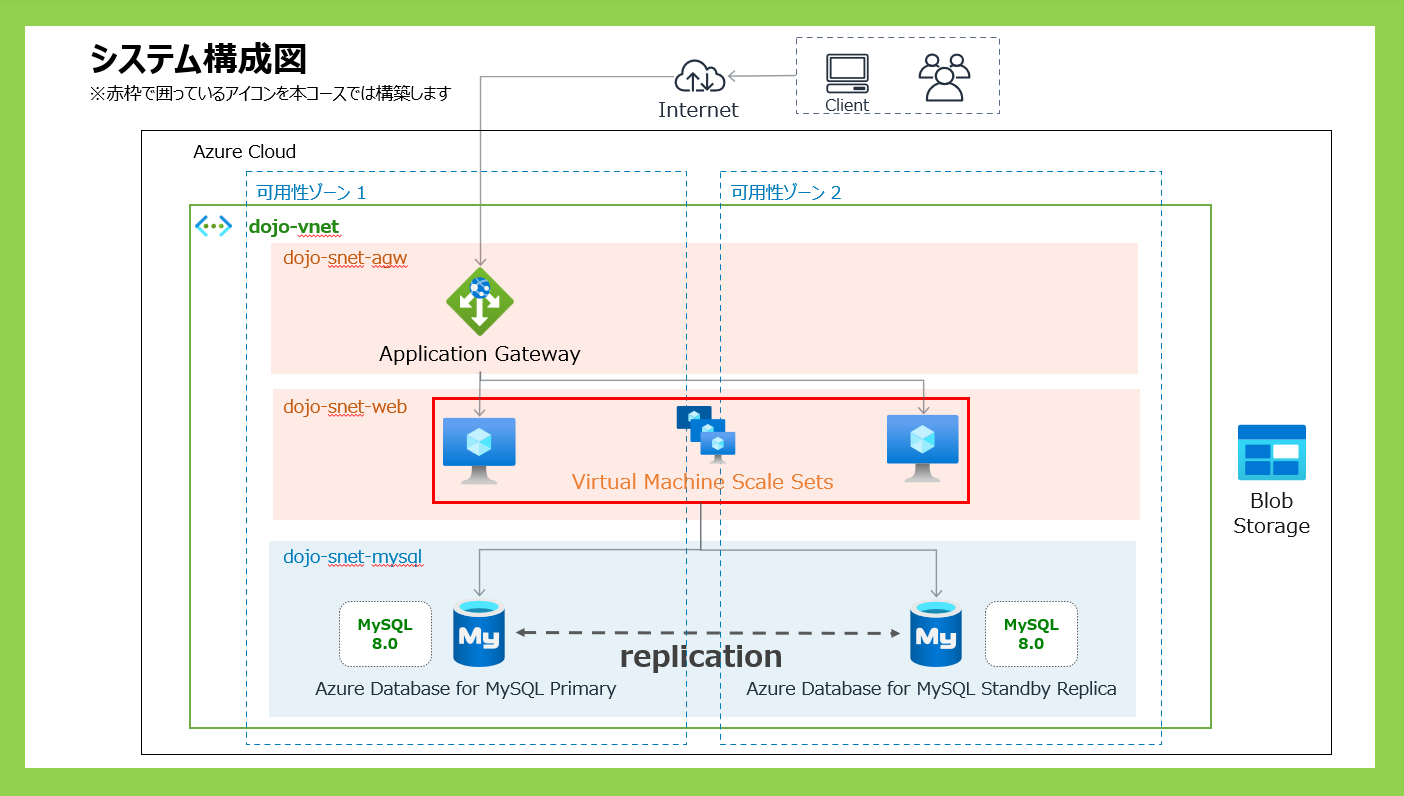

Azure初級編③

初級編③で扱うAzure環境のシステム構成図

まずは仮想マシンとデータベースの接続を確認

仮想マシンからAzure Database for MySQLへ接続し、基本的な動作を確認しました。

ポイントは接続情報(サーバー名・ポート・ユーザー・パスワード)の正しい管理と「最小権限の原則」です。

👉 最小権限の原則とは?最小権限の原則(Principle of Least Privilege)とは、ユーザーやアプリケーションに「業務を遂行するために本当に必要な範囲の権限だけを与える」という考え方です。たとえば、ファイルを閲覧するだけの人には「読み取り専用」権限を付与し、更新や削除が必要な人だけに「編集」権限を与えます。

クラウド環境でこの原則を徹底すれば、セキュリティ強化や運用管理の効率化に直結します。

Azureの演習で接続情報を扱うときに、この原則を意識することが、実務でも大切な設計姿勢につながります。

演習では疑似障害を発生させ、プライマリからスタンバイへ切り替わるフェールオーバーを体験。

アプリ側は接続先を変える必要なく継続利用でき、クラウドの強みを実感しました。さらに、講師がトラブル発生時に原因を切り分け、解決後につまずいた箇所を丁寧に振り返って説明してもらい、仕組みへの理解が一層深まりました。

続いて仮想マシンとBlob Storageを接続

静的ファイルの保存先としてBlob Storageを利用し、仮想マシンから安全に接続する構成を学びました。

プライベートエンドポイントを活用することで、インターネットを介さずにVNet内からアクセスできる点が大きな特徴です。

また、Blobへの接続にはプライベートDNSゾーンのレコードセットが必要で、DNSに正しいレコードを登録する仕組みを体験しました。

さらに、SAS(Shared Access Signature)の取り扱いについても注意が必要で、発行後に取り消せないことや利用履歴が残らないため、実務では有効期限や範囲を最小限に絞ることがセキュリティ上重要であると学びました。

👉 SAS(Shared Access Signature)とは?SASは「一時的に限定したアクセス権を発行できる仕組み」で、特定のファイルやコンテナに対して有効期限つきのアクセスキーを付与できます。例えば「このファイルを今日だけダウンロード可能にする」といった柔軟な制御が可能です。ただし、発行後は取り消せなかったり、利用履歴が残らなかったりするため、実務では 有効期限を短くする・範囲を最小限に絞る といった工夫が欠かせません。これは最小権限の原則を具体的に実現する手段の一つといえます。

最後にVirtual Machine Scale Sets(VMSS)で自動スケーリング

演習の締めくくりでは、Virtual Machine Scale Setsを使って負荷に応じて仮想マシンを自動で増減させる仕組みを構築しました。

疑似障害を発生させると、新しいVMが自動で立ち上がり、サービスが途切れないことを確認。

クラウドならではの自動復旧の強さを体感しました。

さらに、カスタムイメージ作成時の「一般化」の注意点も重要な学びでした。一般化を行うと元のVMは起動できなくなるため、実務では事前のバックアップ取得が欠かせません。

👉 イメージ作成時の注意点:一般化は「これをひな型として使います」という宣言のようなものです。そのため、元のVMは使えなくなり、以後はそのイメージから新しいVMを展開していく流れになります。初学者にとっては少しとっつきにくい部分ですが、運用を考える上で大切なプロセスです。

学びのポイント

受講して良かったこと

- フェールオーバー実際に構築・検証し、障害発生時もシステムを止めずに使えると体感できました。

- Blob Storageの接続やSASの取り扱いを通して、データセキュリティを考慮したアクセス権限設計の重要性を理解できました。

- Virtual Machine Scale Setsを用いた自動スケーリングを体験し、アクセス急増時の対応やコスト最適化につながる運用方法を学べました。

- AWSとの比較を交えて学ぶことで、クラウドごとの用語や設計思想の違いを把握し、マルチクラウド対応の視点が得られました。

難しかったこと

- フェールオーバーやスケーリングなど、新しい用語や設定手順が多く、最初は理解に時間がかかりました。

- Blob Storage接続時のDNS設定やSASの有効期限管理など、細かな設定に注意が必要で、セキュリティ面の考慮に苦労しました。

- VMスケールセットでのカスタムイメージ作成時に「一般化」の工程があり、事前のバックアップが不可欠である点に戸惑いました。

なぜ業務に直結するのか

- フェールオーバー:銀行やECサイトのように「一瞬でも止まると損害が大きいシステム」で必須となる仕組みです。

- 自動スケーリング:セールやイベントでアクセスが急増する場面に対応でき、運用負荷を減らすのに直結します。

- SAS:社外パートナーに一時的にファイルを共有するなど、実際の業務で頻繁に活用できる仕組みです。

まとめ|可用性を学んで得られた視点

Azure初級編③では、クラウドならではの可用性を支える仕組みを実際に構築・検証し、「止まらないシステム」をどう設計するかを体感しました。

- フェールオーバーによって、障害が起きても接続を継続できる安心感

- Blob Storage接続やSASの取り扱いから学んだ、セキュリティと運用上の注意点

- VMスケールセットを用いた自動スケーリングによる、復旧・コスト最適化・運用効率化の実現

これらを組み合わせることで、クラウド環境ならではの強みを活かしたシステム設計が可能になります。

「サービスを使えるようにする」だけでなく、「障害や負荷に備えてどう守るか」という視点が得られたのは大きな収穫でした。

この研修を通じて、単なる操作習得を超えて「実務でどう設計すればシステムを守れるか」という考え方を身につけられたのが最大の成果です。

📢研修に興味を持った方へ

「BFT道場」では、今回のような初心者向けの研修から、より専門的なスキルを習得できる中上級者向けコースまで豊富にご用意しています。

詳しくは 👉 ITよろず支援サービス ~YOROZU~ デジタル人材育成よりご相談ください。